Das Marine Resources Department (DRM) und Perlenzüchter aus Mangareva haben eine Wiederansiedlungsaktion von Perlenaustern in der Lagune von Gambier durchgeführt – eine Schlüsselinitiative zur Revitalisierung der Perlenzucht in der Region.

Angesichts des Rückgangs der natürlichen Ansammlung von Perlaustern-Larven, einem essenziellen Element für die Austernproduktion, zielt diese Maßnahme darauf ab, die Austernpopulationen wiederherzustellen und die lokale Perlenproduktion zu stärken.

Ablauf der Operation

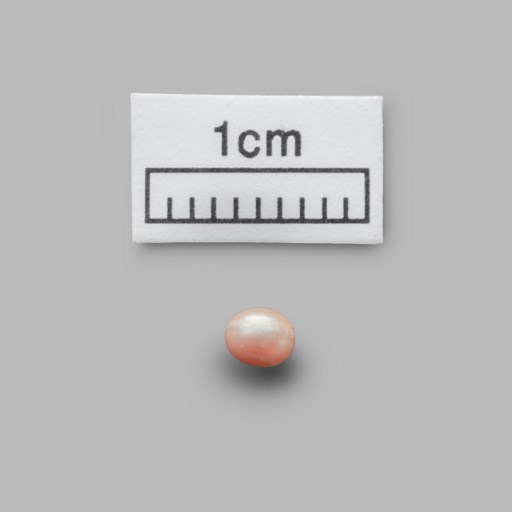

Während des zweitägigen Einsatzes wurden insgesamt 3.500 ausgewachsene Perlenauster an von Forschern des IRD und Ifremer identifizierten Standorten ausgesetzt. Diese erwachsenen Austern sollen als Grundlage für künftige Vermehrung dienen, mit der Hoffnung, dass ihre Wiederansiedlung die natürliche Fortpflanzung in der Lagune anregt.

James Gooding, ein lokaler Perlenzüchter, betonte, dass es sich dabei nicht nur um eine ökologische Maßnahme handelt, sondern auch um eine Bewusstseinsbildung der Züchter für Umweltprobleme und Stärkung der Gemeinschaftszusammenarbeit. Er fügte hinzu, dass bei Erfolg weitere Aussetzungen in Betracht gezogen werden könnten.

Wirtschaftliche und symbolische Bedeutung

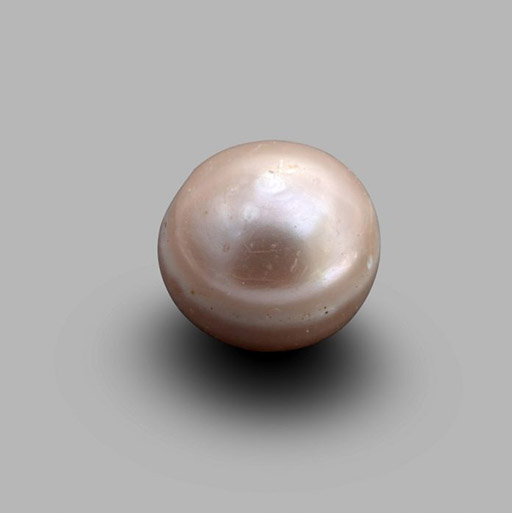

Die Tahiti-Perle bleibt ein wirtschaftliches Fundament für Französisch-Polynesien und macht 70 % der lokalen Exporte aus. Die Gambier-Inseln spielen dabei eine besondere Rolle und tragen etwa 33 % zur gesamten Perlenproduktion des Territoriums bei.

Die polynesische Perlenzucht unterscheidet sich dadurch, dass die Austern direkt in freier Wildbahn gezüchtet werden – anders als in anderen Produzentenländern (wie Indonesien, Myanmar oder den Philippinen), wo Brutanlagen zum Einsatz kommen.

Die Austern werden für etwa sechs Monate an Leinen in der Lagune aufgehängt, wo sie sich ernähren und wachsen, bevor sie geerntet werden. Diese natürliche Methode produziert nicht nur einzigartige Perlen, sondern gilt auch als umweltverträglicher.

Zukünftige Ziele

Die Wiederansiedlung soll die langfristige Nachhaltigkeit der Perlenindustrie sichern und gleichzeitig die Gesundheit der lokalen Meeresökosysteme wiederherstellen. Die Perlenzüchter der Region beobachten die ausgesetzten Austern weiter und hoffen, dass diese die Widerstandsfähigkeit der Perlenproduktion gegen künftige ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen stärken werden.