Tony Gardons Doktorarbeit an der Universität Französisch-Polynesiens (UPF) verdeutlicht die wachsende Sorge über die Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf polynesische Perlaustern, die die Nachhaltigkeit der Perlenindustrie und die Gesundheit der Lagunenökosysteme bedrohen.

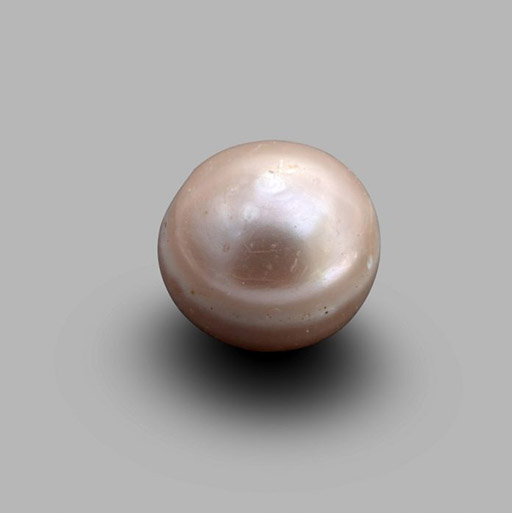

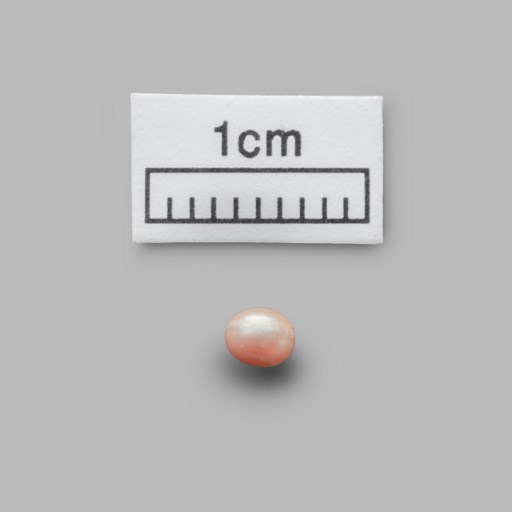

Seine Forschung zeigt, dass die Mikroplastikbelastung in Perlenzucht-Lagunen den Energiestoffwechsel der Austern stark beeinträchtigt, die Gametenbildung stört und die Perlenqualität mindert. Labordaten bestätigen diese Ergebnisse: Energieungleichgewichte, Fortpflanzungsstörungen und ein Qualitätsrückgang bei Perlen sind die Folgen.

Die von der Direktion für Meeresressourcen (DRM) finanzierte Studie belegt, dass Plastikmüll – seit den 1980er Jahren durch Zuchtstrukturen eingebracht – in polynesischen Perlenlagunen allgegenwärtig ist. Diese Mikroplastikpartikel, die in hohen Konzentrationen in Oberflächengewässern und der Wassersäule vorkommen, stellen ein erhebliches Risiko für Perlaustern dar. Als filtrierende Organismen sind sie besonders anfällig.

Zwar ist die Perlenzucht nicht die Hauptquelle des Plastikmülls, doch trägt die globale Plastikproduktion – vor allem für Verpackungen – maßgeblich zur Meeresverschmutzung bei. In Polynesien verursacht die Perlenindustrie jährlich rund 140 Tonnen Plastikabfall, was die Lagunendegradation verschärft.

Angesichts dieser Bedrohung fördert die DRM Forschungsprojekte wie Resccue, das nachhaltige Lösungen für die Perlenzucht sucht und eine Kreislaufwirtschaft vorantreibt. Doch aufgrund der hohen Kosten und Komplexität von Lagunenreinigungen sind alternative Lösungen und Reformen der Branchenpraktiken dringend nötig. Die Reduzierung der Plastikverschmutzung ist entscheidend – nicht nur zum Schutz der ohnehin wirtschaftlich fragilen Perlenindustrie, sondern auch für den langfristigen Erhalt der Lagunenökosysteme..