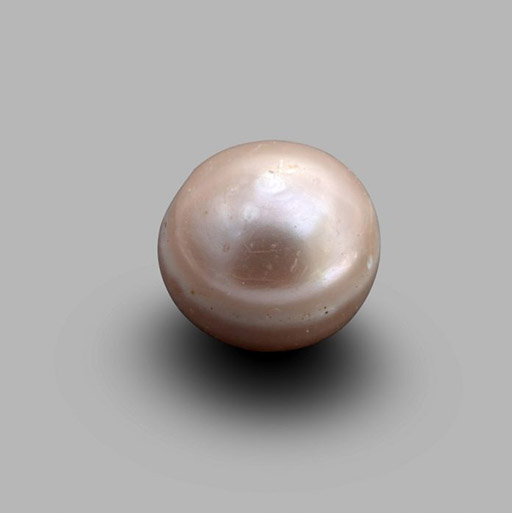

Eine unschätzbare Perle, 8.000 Jahre alt, tritt aus dem Schatten der Zeit, um im Rampenlicht des Louvre Abu Dhabi zu glänzen.

Die „Abu-Dhabi-Perle“, dieses prähistorische Juwel – die älteste jemals entdeckte Perle – wird ab dem 30. Oktober der Öffentlichkeit präsentiert, wie die Kulturbehörden des Emirats bekanntgaben.

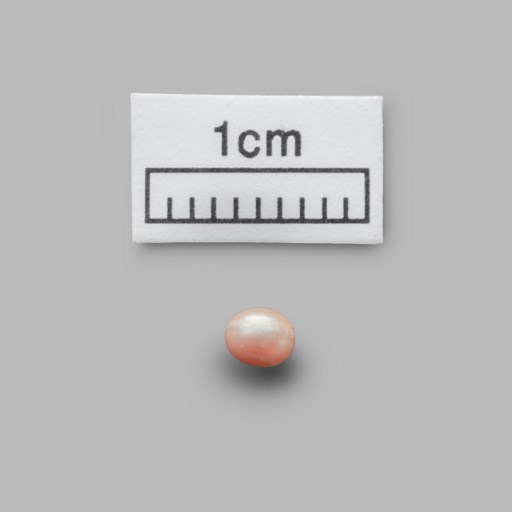

Auf der Insel Marawah vor der Küste der UAE-Hauptstadt von Archäologen ausgegraben, gehört die Perle heute zum Zayed National Museum. Sie ist ein Beleg für Perlenernte bereits in der Jungsteinzeit, wie Radiokarbondatierungen bestätigen, die ihre Entstehung auf 5.800–5.600 v. Chr. datieren.

Gezeigt wird die Perle in der Ausstellung „10.000 Jahre Luxus“, wo Besucher das antike Schmuckstück neben 350 weiteren ikonischen Artefakten aus renommierten französischen Museen bewundern können. Die Schau läuft vom 30. Oktober bis zum 18. Februar im berühmten Kuppelmuseum.

Für Mohammed Khalifa al-Moubarak, Leiter der Kultur- und Tourismusbehörde Abu Dhabis, unterstreicht dieser Fund die tiefen kulturellen und wirtschaftlichen Wurzeln der Golfregion – lange vor Öl oder Zuchtperlen.

Experten vermuten, dass solche Perlen als Handelswährung mit Mesopotamien, zum Tausch gegen Keramik oder als Prestigeschmuck dienten. Die Perlentradition, einst blühend, erreichte ihren Höhepunkt, bevor sie in den 1930ern durch Zuchtperlen und erste Ölbohrungen verdrängt wurde.

Mit dieser Ausstellung definiert der Louvre Abu Dhabi Luxus neu und erkundet 10.000 Jahre Geschichte – wobei die Abu-Dhabi-Perle als eines ihrer strahlendsten Juwelen gilt.